病理部

病理部|後期研修要項

目的

病理専門医(および細胞診指導医)を目指す方々のための研修

システムの特徴

- 一般的な疾患から、大学病院における専門性の高い疾患を含む多彩な症例を経験できます。

- 多数の診療科と合同カンファレンスを行っています。

- 学外のカンファレンス・学会等にも積極的に参加しています。

- 大学病理部の特徴を生かし研究的部門も充実させています。

- 仙台市内の病院とも提携しており、病院間のローテート研修が可能です。

- 大学院入学を希望される場合には積極的に支援します。

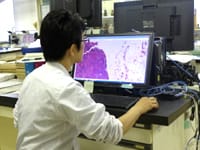

図1:スタッフによる診断チェック(モニターで見学可能です)

図1:スタッフによる診断チェック(モニターで見学可能です) 図2:病理の技師さん達(仕事を離れれば、こんな感じです)

図2:病理の技師さん達(仕事を離れれば、こんな感じです) 図3:テレパソロジー(当方はパソコンのみ)

図3:テレパソロジー(当方はパソコンのみ)

取得可能な資格

- 死体解剖資格(厚生労働大臣認定)2年間以上、20体以上の執刀経験が必要

- 病理専門医(最短で卒後5年目)(日本病理学会)

- 細胞診指導医(最短で卒後5年目)(日本臨床細胞学会)

採用予定人数

若干名

病理部の概要

- 昭和47年に、当時の国立大学病院のなかで初めて病理部が独立設置された伝統ある部門です。

- 部長・副部長・医局長・助教2名のスタッフ、大学院生(他科からの受け入れ・留学生を含む)で医師が約12名(うち病理専門医6名)、技師12名(細胞検査士9名)、事務員・秘書4名、合計30名前後の比較的大きな部門で、いつもにぎやかに仕事をしています。

- スタッフはいずれも診療経験があり、臨床病理(病理診断)のエキスパートで、患者さんのための病理診断を志しています。

病理・細胞診断全般に加えて、各人が複数の専門分野を有しています。 - 業務量:平成27年の実績は:大学病院の手術・生検例 10,500件、術中迅速診断 1,004件、細胞診 8,275件、病理解剖 48例です。

この基本業務に加えて、外部病院からのテレパソロジー 120例 、大学院医学系研究科の受託診断の援助、切り出し・病理細胞診断に関する地域診療支援などを分担して行っています。

その他、診断に関連したFISH法・RT-PCR法の実施や、保険診療に関わらない標本作製・診断の依頼(教育・研究を目的としたもの)なども引き受けています。

図4:診療科への問い合わせ中(電話は重要な道具です)

図4:診療科への問い合わせ中(電話は重要な道具です) 図5:切り出しの様子(しばしば手術担当医と一緒に行います)

図5:切り出しの様子(しばしば手術担当医と一緒に行います)

具体的なカリキュラム

主な研修内容

- 切り出し(当番制)

- 病理診断書作成(当番制、スタッフによるチェックあり)

- 術中迅速診断(スタッフとともに参加)

- 病理解剖(当番制:スタッフとともに執刀)

- 部内カンファレンスへの参加

- 各診療科とのカンファレンスへの参加

- 学外の研究会・学会への参加(発表を含む)

- 病理標本を用いた研究(オプション)

- 病理標本作製や特殊技法の習得(オプション)

到達目標

- 日常の病理診断で遭遇する頻度の高い疾患に関する病理標本の切り出し、病理診断書の作成が適切にできること

- 病理所見に関して診療科担当医と協議し、かつカンファレンス等で適切なプレゼンテーションができること

- 診断困難例を経験した場合に適切な対処ができること

- 死体解剖資格を取得し、病理解剖実施および病理CPCの担当が十分にこなせること

- 細胞診も習熟することが望ましい(一定期間の専任研修も考慮)

- 学外における症例報告、研究発表や論文作成を行うことが望ましい

- 希望により一定期間他診療科へのローテートも考慮

図6:病理部内の医局(各人に机と顕微鏡があります)

図6:病理部内の医局(各人に机と顕微鏡があります)

お問合せ

- 病理部事務室

TEL:022-717-7440

FAX:022-273-5976 - ※研修責任者 渡辺 みか (副部長)

TEL:022-717-7438

E-mail:mkawatan*patholo2.med.tohoku.ac.jp

メールを送信する際は、*を@に変換してください。 - ※同 副責任者 佐藤 聡子 (医局長)

TEL:022-717-7440

E-mail:satoshio*patholo2.med.tohoku.ac.jp

メールを送信する際は、*を@に変換してください。