総合地域医療教育支援部

総合地域医療教育支援部 後期研修要項

プログラム名

東北大学病院 地域・総合診療医養成 後期研修プログラム

(日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療後期研修プログラムver.2認定)

プログラム責任者

プログラム責任者: 石井 正(東北大学病院 総合地域医療教育支援部 教授)

はじめに

宮城県唯一の医育・研究機関である本学は、世界に先駆けた研究・教育の場を提供しつつ地域に数々の優秀な臨床医を輩出し、100年間の長きに渡り東北地区の医療を支えてきました。さらに2011年3月11日に発生した東日本大震災により、東北地区の被災地沿岸部の医療施設はその多くが傷つき、当該地域の医療提供システムに少なからぬ影響を及ぼしており、医療の立て直しも緊急課題です。確かに地域では専門医も重要ですが、少ない医療資源で医師法第1条に見合う医療サービスを提供するためには総合診療医の養成が急務です。そこで東北地区の地域医療を守る使命のある本学が先頭に立って、主に宮城県内の医療機関との協力に基づき、本プログラムを作成・運用することと致しました。

※医師法第1条 医師の任務

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

2017年(平成29年)本邦ではあらたな専門医制度がスタートする予定です。その中で19番目の基本専門領域として総合診療専門医が創設されます。日本プライマリ・ケア連合学会では、新たな総合診療専門医の養成を見越して、同学会の家庭医療後期研修プログラムVer.2を作成しており、本プログラムはそちらに認定されています。

募集人数

1年あたり6名(予定)

※専門医機構による総合診療専門研修プログラムの状況により変更する可能性があります。

応募資格

下記の1または2、および3を満たしている医師

- 2003年(平成15年)以前の医師国家試験合格者については2年以上の臨床経験がある医師

- 2004年(平成16年)以後の医師国家試験合格者については初期臨床研修(2年間)を修了した医師または修了予定の医師

- 日本プライマリ・ケア連合学会の会員または会員となる予定の医師

プログラム期間

3年間

プログラムの概要

プログラムの理念、全体的な研修目標

地域の医師には幅広い医学的な視点・知識・技術とともにトリアージ能力や保健・介護・福祉との協働が必要です。

一方、医師個人からはキャリア形成が求められております。

そこで本学は研究・教育機関である特性を生かし、文部科学省の2013年度未来医療研究人材養成拠点形成事業

(テーマB「リサーチマインドを持った総合診療医の養成」)として東北大学『コンダクター型総合診療医の養成』プログラム(下記、GPプログラムと略。詳細は次項を参照)を受託しました。

同GPプログラムを開始し総合診療医として地域を支えつつ、医学に貢献できる人材の育成を地域で行っています。

本プログラムでは同GPプログラムへの参加を調整中で、医療機関と地域を、医療と介護・福祉を、医療と生活をつなぎつつ、リサーチマインドを持った総合診療医、つまり全人的かつ科学的視点をもった総合診療医の養成を目指しております。

「コンダクター型総合診療医」とは

地域医療の”コンダクター(指揮者)”として、最新の医学・医療知識を有し、地域包括ケアを統括し、

臨床研究を推進できる医師のことです。

東北大学では、オンザジョブトレーニングを積みながら大学からの遠隔講義や地域での出前講座、

臨床研修の指導を行って「コンダクター型総合診療医」を養成するプログラムを開設しています。

※「コンダクター型総合診療医」の詳細はこちら

各ローテーション先で学べる内容や特色

- 総合診療専門研修I(3ヶ月+9ヶ月間):

地域に密着した1次医療機関で外来、在宅医療を実践しつつ地域包括ケアについて学びます。 - 総合診療専門研修II(6ヶ月間):

自治医大さいたま医療センターまたは仙台赤十字病院、国立病院機構仙台医療センターでより高度な病院総合診療を学びます。 - 内科研修(6ヶ月間):

1次および2次医療を担う地域の基幹病院でより専門性の高い内科研修と地域内科専門医の在り方を学びます。 - 小児科研修(3ヶ月間):

内科または救急科研修と同一の施設で小児領域の基本能力とともに専門的ケアを学びます。 - 救急科研修(3ヶ月間):

救急専門医の指導の下、軽症から中等症の救急対応や3次医療機関との連携を実践します。 - その他の領域別研修(6ヶ月間):

東北大学病院、または地域の基幹病院で指導医との相談のもと興味のある診療科の研修を行います。 - GPプログラムへの参画:

全体を通してGPプログラムに参加し臨床研究の指導を受けることができます。

総合診療専門研修IIおよび内科研修においては、週1日を限度に参加者自身の興味のある診療科について

当該研修施設の指導医の許可を得て研修することができることとしております。その他の領域別研修では、

基本的に各科2ヶ月以上の研修を推奨しております。

指導体制について

総合診療専門研修IおよびIIでは、現場の日本プライマリ・ケア連合学会指導医による指導を、他の領域においては各専門領域の専門医・指導医からの直接指導を受けつつ、プログラム担当者がメンターとなって研修の調整を行います。

地域医療を長年にわたって支えてきた上級医が医師として地域で生きていくことやその地域の人々の暮らしのエッセンスを指導することになります。これらのことは、医療技術そのものを学ぶこと以上に重要であり、各現場において、将来地域医療を支える医師となるよう真剣な指導を受けることになります。

本学の上記GPプログラムに参加すれば、東北大学が提供する遠隔講義の視聴や大学図書館の電子ジャーナルのリモートアクセスが可能となり、さらに臨床研究の指導も受けられ科学的視点構築の端緒となります。

特に総合診療専門研修Iでは、開始の3ヶ月間を動機付けとし、2年間の各論的修練の後、最後の9ヶ月間に同研修Iの現場に戻ることになります。同研修Iの指導医が同じ研修医の成長・習熟度を評価可能なスケジュールとしています。

医療関係職種、保健・福祉関係職種、地域の住民、医療機関の利用者などとの協力

高度医療の適否を判断するトリアージ能力と地域包括ケアを進めるために必要な調整能力を身につけることは総合診療医に必須の技能です。したがって医療職間、保健・福祉関係職間との協力を得るプロセス自体も大切なスキルです。そこで各現場でプログラム担当者や参加者本人の真摯かつ的確な対応により周囲からの協力を得る方針です。介護福祉施設や保健センターの活動、時には住民への健康講座の開催、健康診断の現場での実習について、主に総合診療専門研修I担当医療機関とともに関係者に協力を要請します。

本プログラムは研修の場としてほとんど自治体が運営する医療機関を選定しており、市町村・行政機関との連携は十分な説明と合意の上、多職種や住民、関係者との協力を得ることが可能であると考えます。

本プログラムの特長

- 宮城県全域にわたる地域医療の現場で、東北大学からの教育支援を受けつつ日本プライマリ・ケア連合学会の家庭医療専門医の取得を目指します。

- 文部科学省の未来医療研究人材養成拠点形成事業である、東北大学『コンダクター型総合診療医養成』プログラムに参加することにより地域にいながら先端医療の知識や臨床教育が可能となります。

- 将来、地域医療のコンダクターとしての活躍も期待しており、宮城県全域にわたる地域の中小医療機関と中規模病院および基幹型病院での協力型プログラムです。中でも、総合診療専門研修Iでの修練をはじめの動機付け3ヶ月間と最後の9か月間に分割しており、総合診療研修Iの指導医が途中2年間の各論的修練の成果を評価できるスケジュールとしています。

- 内科研修、救急科研修に先駆けて小児科研修を優先しています。これは、当直帯や救急の現場、地域医療の視座の上で小児科診療は必須です。早期の小児科研修を行って残る研修期間全体において小児科診療の重要性を体感していただくスケジュールにしています。

- プログラムは次項に掲げる3パターンとなりますが、施設や施設内での選択科(内科、その他領域)については自由に選択可能です。

- 基本的にプログラムは1人1パターンとなり自分のペースで研修が可能です。

- 本プログラムへの参加と同時に東北大学大学院医学系研究科に社会人入学として入学すれば、プログラム修了後は当部への大学院生として臨床研究にそのまま従事することができます。本学大学院の社会人入学制度には長期履修コースが設けられています。

※社会人入学制度について詳しくはこちら - 総合診療専門研修IIにおいて自治医大さいたま医療センターを選択すれば、首都圏の人口密集地での総合診療はもとより同地での医療事情を体感することができます。

- 宮城県の修学資金貸付制度受給者が参加した場合は、12ヶ月~30ヶ月間は修学資金の返還免除指定医療機関での勤務に相当し、受給者にとっては有利です。(総合診療専門研修IIの6ヶ月間は返還免除指定医療機関に相当しません。小児科(3ヶ月)・救急科(3ヶ月)・内科(6ヶ月)・その他領域(6ヶ月)をそれぞれ仙台市内の医療機関で研修した場合も同様です。)

モデルになるローテーション例

(総診I:総合診療専門研修I、総診II:総合診療専門研修II、その他:その他領域研修)

その1:小児科研修が内科研修と同一施設となるパターン

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

小児 | 小児 | 小児 |

| 2年目 | 内科 | 内科 | 内科 | 内科 | 内科 | 内科 | 救急 | 救急 | 救急 | その他 | その他 | その他 |

| 3年目 | その他 | その他 | その他 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

その2:小児科研修が救急科研修と同一施設となるパターン

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

小児 | 小児 | 小児 | 救急 | 救急 | 救急 | 総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

| 2年目 | 総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

内科 | 内科 | 内科 | 内科 | 内科 | 内科 | その他 | その他 | その他 |

| 3年目 | その他 | その他 | その他 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

その3:小児科、内科、救急科、その他領域を同一施設で研修するパターン(みやぎ県南中核病院)

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

総診 Ⅱ |

小児 (救急) |

小児 (救急) |

小児 (救急) |

| 2年目 | 小児 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

内科 (救急) |

その他 | その他 | その他 |

| 3年目 | その他 | その他 | その他 | 総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

総診 Ⅰ |

※みやぎ県南中核病院での研修を行う場合は、小児科4ヶ月および内科8ヶ月の間、週1回救急科研修を行います。

その場合、日本プライマリ・ケア連合学会規定換算にて小児科3ヶ月、内科6ヶ月、救急科3ヶ月に相当する研修となります。

プログラムの全体構成

| 総合診療 専門研修 |

総合診療専門研修Ⅰ 12カ月間(3カ月間+9カ月間) |

総合診療専門研修Ⅱ 6カ月間 |

||

|---|---|---|---|---|

| 領域別研修 | 内科 6カ月間 |

小児科 3カ月間 |

救急科 3カ月間 |

その他 6カ月間 |

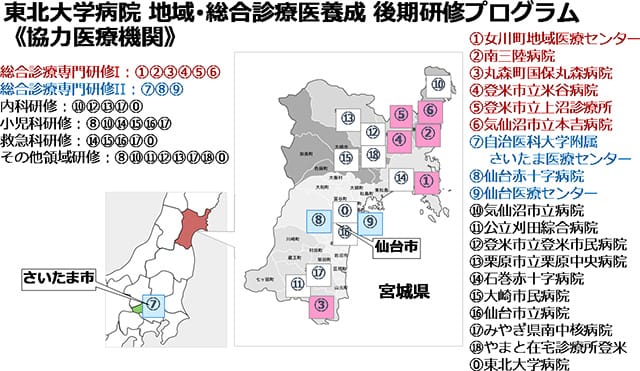

協力医療施設

総合診療専門研修1(3ヶ月間+ 9ヶ月間 計12ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 病床数 | 担当科 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 101 | 女川町地域医療センター | 女川町 | 19 | 内科 | ① | (240KB) |

| 102 | 南三陸病院 | 南三陸町 | 90 | 内科 | ② | (379KB) |

| 103 | 登米市立米谷病院 | 登米市東和町 | 49 | 内科 | ③ | (248KB) |

| 104 | 丸森町国保丸森病院 | 丸森町 | 90 | 内科 | ④ | (237KB) |

| 105 | 登米市立上沼診療所 | 登米市中田町 | 0 | 内科 | ⑤ | (231KB) |

| 106 | 気仙沼市立本吉病院 | 気仙沼市本吉町 | 38 | 内科 | ⑥ | (246KB) |

総合診療専門研修II (6ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 病床数 | 担当科 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 201 | 自治医大さいたま医療センター | さいたま市大宮区 | 608 | 総合診療科 | ⑦ | – |

| 202 | 仙台赤十字病院 | 仙台市太白区 | 400 | 総合内科 | ⑧ | – |

| 203 | 国立病院機構仙台医療センター | 仙台市宮城野区 | 698 | 総合診療科 | ⑨ | – |

内科研修(6ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 病床数 | 担当科 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 301 | 気仙沼市立病院 | 気仙沼市 | 404 | 内・消・呼・循 | ⑩ | (266KB) |

| 302 | 公立刈田綜合病院 | 白石市 | 317 | 内・腎・消・呼・循・神 | ⑪ | (273KB) |

| 303 | 登米市立登米市民病院 | 登米市迫町 | 227 | 内 | ⑫ | (248KB) |

| 304 | 栗原市立栗原中央病院 | 栗原市築館 | 300 | 内・神・消 | ⑬ | (248KB) |

| 305 | みやぎ県南中核病院 | 大河原町 | 310 | 内・神・消・循・呼・腫 | ⑰ | (286KB) |

| 306 | 東北大学病院 | 仙台市青葉区 | 1193 | 消・循・感・心・血・呼・神・老・代・腫・腎 | 0 | – |

内:内科、神:神経内科、消:消化器内科、循:循環器内科、呼:呼吸器内科、血:血液免疫科、神:神経内科、老:老年内科、代:糖尿病代謝科、腫:腫瘍内科、腎:腎高血圧内分泌科

感:総合感染症科、心:心療内科

小児科研修(3ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 病床数 | 小児科常勤医数 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 401 | 気仙沼市立病院 | 気仙沼市 | 404 | 2 | ⑩ | (266KB) |

| 402 | 公立刈田綜合病院 | 白石市 | 317 | 2 | ⑪ | (273KB) |

| 403 | 石巻赤十字病院 | 石巻市 | 464 | 5 | ⑭ | (337KB) |

| 404 | 大崎市民病院 | 大崎市古川 | 500 | 5 | ⑮ | (272KB) |

| 405 | 仙台市立病院 | 仙台市太白区 | 525 | 9 | ⑯ | (292KB) |

| 406 | みやぎ県南中核病院 | 大河原町 | 310 | 4 | ⑰ | (286KB) |

| 407 | 仙台赤十字病院 | 仙台市太白区 | 400 | 7 | ⑨ | – |

救急科研修(3ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 病床数 | 年間救急搬送数 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 501 | 石巻赤十字病院 | 石巻市 | 464 | 6244 | ⑭ | (337KB) |

| 502 | 大崎市民病院 | 大崎市古川 | 500 | 4668 | ⑮ | (272KB) |

| 503 | 仙台市立病院 | 仙台市太白区 | 525 | 6569 | ⑯ | (292KB) |

| 504 | みやぎ県南中核病院 | 大河原町 | 310 | 3400 | ⑰ | (286KB) |

| 505 | 東北大学病院 | 仙台市青葉区 | 1193 | 2298 | 0 | – |

その他領域研修(6ヶ月間)

| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | 担当科 | 図番号 | 案内 |

|---|---|---|---|---|---|

| 601 | 気仙沼市立病院 | 気仙沼市 | 外、整、産、皮、泌、眼、耳、 | ⑨ | (266KB) |

| 602 | 公立刈田綜合病院 | 白石市 | 外、整、産、泌、眼、放、脳、麻、病、 | ⑩ | (273KB) |

| 603 | 登米市立登米市民病院 | 登米市迫町 | 外、整、放 | ⑪ | (248KB) |

| 604 | 栗原市立栗原中央病院 | 栗原市築館 | 外、整、皮、眼、精、 | ⑫ | (248KB) |

| 605 | みやぎ県南中核病院 | 大河原町 | 外、整、産、皮、泌、耳、リハ、放 | ⑯ | (286KB) |

| 606 | 仙台赤十字病院 | 仙台市太白区 | 外、整、産、皮、泌、眼、耳、リハ、放 | ⑨ | – |

| 607 | やまと在宅診療所登米 | 登米市迫町 | 在 | ⑱ | – |

| 608 | 東北大学病院 | 仙台市青葉区 | 検、漢、精、心、外、整、産、皮、泌、眼、耳、放、リハ | – |

外:外科、整:整形外科、産:産婦人科、皮:皮膚科、泌:泌尿器科、眼:眼科、耳:耳鼻咽喉科、

放:放射線科、脳:脳神経外科、麻:麻酔科、病:病理部、精:精神科、リハ:リハビリテーション科、

検:検査部、漢:漢方内科、心:心療内科、在:在宅医療科

評価

- 日本プライマリ・ケア連合学会「家庭医療専門医研修プログラムVer.2.0」指定の「当プログラムで作成・記入した研修目標及び研修の場」に沿って、各症候や疾患・病態についての経験チェックリストを作成し、各研修の場における指導医および研修者本人の外部および自己評価をそれぞれ評価表に沿って記載することを義務付け、定期的(3か月に1回程度)にプログラム担当者と面接を行って修練の状況を把握し評価を行います。場合によっては修練の不足箇所を指導医に伝えます。また、経験症例の中からポートフォリオ簡易事例報告書および詳細事例報告書の記載を行い、適宜指導を行います。

- 家庭医療専門医に求められる行動目標である

1.家庭医療専門医を特徴づける能力、

2.すべての医師が備える能力、

3.教育・研究、

4.家庭医療専門医が持つ医学的な知識と技術、

のうち1~3の項目については、総合診療専門研修IおよびIIの指導医とプログラム担当者により評価およびポートフォリオ作成の指導を行います。4.については各論的修練(総合診療専門研修I以外)の折に特に簡易事例報告対象疾患については概ねすべての報告書の作成を義務付けます。 - 最後の9か月間の総合診療専門研修Iに際して同研修指導医より、家庭医療専門医に求められる行動目標について評価をいただき、すべてのポートフォリオの完成をもって研修修了認定とします。

応募手続き・選考方法

募集期間

1次募集 2016年11月30日まで。2次募集 2017年2月28日まで。

(いずれも消印有効)

※ 1次募集で定員が満たされた場合には2次募集を行わない場合があります。

※ 大学院入学をお考えの方は1次募集のみとなります。

応募書類

- 願書(写真貼付、自署欄あり) ※こちらからダウンロードしてください

- 医師免許証の写し

- 臨床研修修了(見込)証明書または医師臨床研修修了登録証(写)

(平成15年以前の国家試験の合格者は不要です) - 返信用封筒(定型封筒に応募者本人の宛名を記入し、82円分切手を貼付のこと)

選考方法

書類および面接にて総合的に審査いたします。

面接日程については書類の提出後、追ってご連絡いたします。

応募書類提出方法・提出先

〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号

東北大学病院総合地域医療教育支援部

後期研修担当行

封筒の表に「後期研修医応募書類在中」と朱書して下さい。

※本プログラムに関するご質問・ご相談は、医学生、初期・後期研修医に関係なく随時受け付けています。

身分・給与・福利厚生 等

- 大学病院または研修先の病院規定により、給与が支給されます。

- 各種社会保険は大学病院または研修先医療施設の規定に準じます。

- 宿舎については、地域協力医療施設によって宿舎の提供があります。

リンク

- 東北大学病院

- 東北大学大学院医学系研究科

- 東北大学「コンダクター型総合診療医」養成プログラム(文部科学省補助金事業

「未来医療研究人材養成拠点形成事業」) - 東北大学病院 地域医療復興センター

- 東北大学病院 卒後研修センター

- 日本プライマリケア連合学会

お問合せ先

- 東北大学病院 総合地域医療教育支援部

担当:黒田 仁

E-mail:administ*soushin.hosp.tohoku.ac.jp

メールを送信する際は、*を@に変換してください。

TEL:022-717-7587

FAX:022-717-7508 - 東北大学病院 総合地域医療教育支援部HP